Бородино: анализ стихотворения

Памятники — не только мраморные изваяния и гранитные стелы, отбрасывающие тени на городские площади. Иногда самые прочные монументы — это слова. Авторские строки переживают века и несут в себе не только факты, но и душу событий, превращая литературу в машину времени. Стихотворение Лермонтова — памятник столь же прочный и основательный как Московские Триумфальные ворота. В статье расскажем, что послужило причиной создания стихотворения «Бородино», в чём его особенности и значение.

История создания стихотворения «Бородино»

М. Ю. Лермонтов написал «Бородино» в 1837 году — к 25-летию легендарного сражения Отечественной войны. Дядя поэта, Афанасий Столыпин, был командиром артиллерийской батареи и участвовал в войне 1812 года. Возможно, поэтому Лермонтов проявлял явный интерес к тематике военного прошлого. Ещё в 1830 году Михаил Юрьевич работал над сходным по замыслу стихотворением «Поле Бородина», события и образы из которого позднее включил в текст «Бородино».

Поводом для создания окончательного варианта текста «Бородино» стало также желание поэта ответить на официальную версию событий 1812 года, где героизм народа часто замалчивался в пользу генералов. Можно сказать, Лермонтов противопоставил своё «Бородино» пушкинской «Полтаве»: если Александр Сергеевич воспевал гений Петра I, то Лермонтов подчеркнул героизм народа.

Анализ содержания стихотворения «Бородино»

Главный герой стихотворения — солдат-артиллерист. Доказательством тому служат строки стихотворения:

— «Забил заряд я в пушку туго».

— «Прилёг вздремнуть я у лафета».

Собирательный образ солдата-рассказчика сложился из многочисленных рассказов ветеранов, которые Лермонтов слышал в детстве.

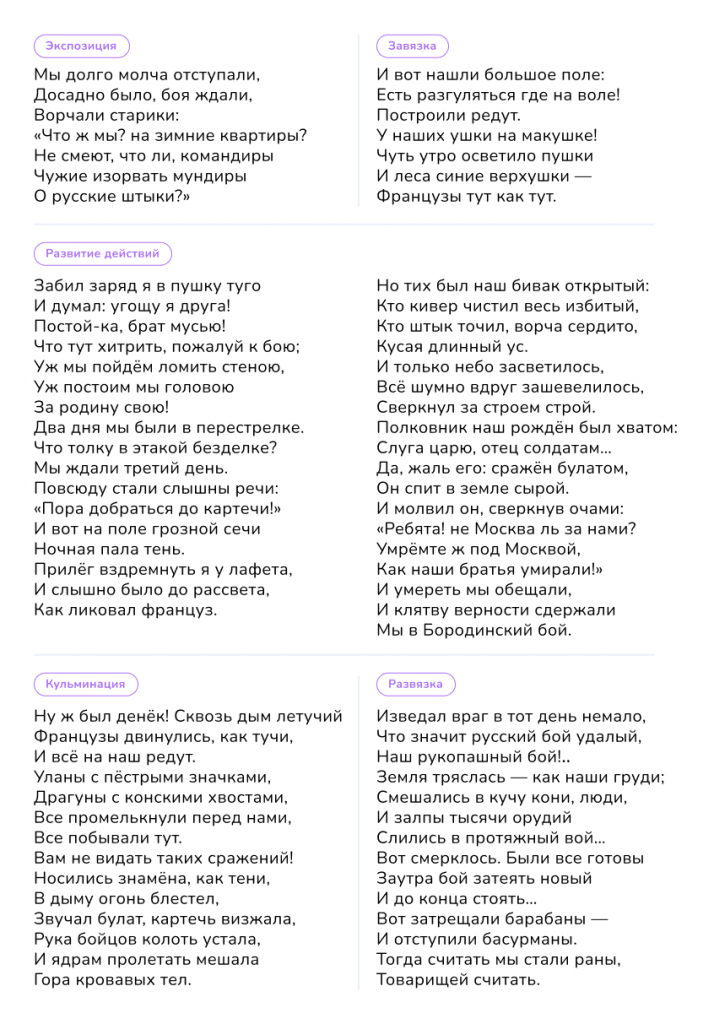

Стихотворение строится в форме диалога, и читатель будто погружается в картину сражения, нарисованную её непосредственным участником. Это эпическое стихотворение, в котором можно выделить следующие элементы:

Для демонстрации рядового статуса повествователя Лермонтов использует в тексте разговорную речь. Например, «Скажи-ка, дядя», «у наших ушки на макушке», «бусурманы», «разгуляться на воле», «тужить» и т. д. Интересно, что критики XIX века упрекали Лермонтова за «грубость» языка, но именно эта «грубость» и сделала стихотворение бессмертным. Как писал Белинский: «Он дал слово народу — и народ заговорил».

В то же время, чтобы подчеркнуть эпический масштаб события, автор включает и высокую лексику: «на поле грозной сечи ночная пала тень», «ликовал».

«Бородино» написано четырёхстопным ямбом. Семистишия, в которых сочетается парная и кольцевая рифмы, создают ритм, напоминающий марш, что усиливает эпическое звучание.

Повторы («Да, были люди в наше время…») и риторические вопросы и восклицания («Ребята! Не Москва ль за нами?», «Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы!», «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!») подчёркивают эмоциональность.

Многочисленные средства художественной выразительности помогают автору передать динамику и расставить акценты, а именно:

Практические упражнения

Задание 1. Прочитайте стихотворение «Бородино» и решите тест.

1. Бородинское сражение произошло во время…

а) Отечественной войны с Наполеоном в 1812 г.

б) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

в) Русско-турецкой войны в 1877 г.

г) Русско-японской войны 194-195 гг.

2. Главнокомандующим русской армии во время Бородинской битвы был…

а) Александр Суворов.

б) Михаил Кутузов.

в) Георгий Жуков.

г) Константин Рокоссовский.

3. Кто ведёт повествование о событиях сражения в стихотворении «Бородино»?

а) Автор, М. Ю. Лермонтов.

б) Мальчик, беседующий с ветераном войны.

в) Старый солдат — участник Бородинского сражения.

г) Главнокомандующий русской армии.

4. Чем занимались русские солдаты перед сражением?

а) Отдыхали, чтобы набраться сил.

б) Писали письма домой, чтобы попрощаться.

в) Предвкушали битву и ликовали.

г) Готовились к бою: нашли поле, возводили редуты.

5. Чем закончилось Бородинское сражение?

а) Французская армия сдалась в плен русским.

б) Французы отступили.

в) Русская армия потерпела поражение и спасалась бегством.

г) Командование приняло решение об отступлении русской армии.

6. Что стало причиной написания стихотворения «Бородино»? Выберите НЕВЕРНЫЙ ответ.

а) Желание увековечить слова родственника-участника Отечественной войны.

б) Юбилейная дата.

в) Стремление показать вклад простых солдат в победу над Наполеоном.

г) Огромный гонорар.

7. Какая фраза из стихотворения «Бородино» стала крылатой?

а) Умом Россию не понять…

б) Скажи-ка, тётя, ведь недаром…

в) Были люди в наше время…

г) И вечный бой! Покой нам только снится …

Проверьте себя!

1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г; 5) Б; 6) Г; 7) В.

Задание 2. Подумайте и выразите своё мнение по следующим вопросам.

1) Как изменится атмосфера стихотворения, если заменить просторечия и разговорную лексику на нейтральные синонимы?

2) Почему Лермонтов выбрал рассказчиком не офицера, а простого солдата? А также как это влияет на восприятие событий читателем?

Итак, нам удалось узнать:

- Стихотворение «Бородино» — литературный памятник, увековечивший подвиг народа в войне 1812 года.

- Некоторые образы и события для стихотворения «Бородино» Лермонтов позаимствовал из своей ранней работы «Поле Бородина».

- В тексте стихотворения автор использует разговорную лексику, чтобы достоверно передать речь рассказчика, — простого солдата-участника войны.

Если ребёнок испытывает трудности при разборе литературных произведений и не может докопаться до смысла текста, сокрытого в тысячах непонятных слов, воспользуйтесь материалами статьи для тренировки или приходите на занятия к нашим репетиторам.

Первый урок — бесплатный!

16

16

5

5

2

2

Валентина, благодарим за вашу обратную связь! Рады быть полезными 💜☺️

Статья — просто кладезь. Помогла вспомнить то школьное, что было не так понято! Спасибо огромное!